ゴルフ市場指数の推移

レジャー白書の速報が示すように、ゴルフ人口の減少には依然として歯止めがかからず、2019年以前の水準まで回復していた市場規模も、再び縮小傾向にあります。

人口減少社会に突入した今、ゴルフ市場の運営方針が曖昧なままでは、いくら振興策を掲げても、期待される成果には届きません。社会構造の変化は、ゴルフ政策にも根本的な転換を迫っています。

こうした困難な状況だからこそ、現実性を備えた制度設計が必要です。市場原理という現実を前に、対処療法的な施策では限界があるのです。

ゴルフ団体にとって、今こそ“舵取り”能力が問われる局面です。

ゴルフ人口を増やすのか?

ゴルフ場の市場規模を説明するのは「ゴルフ人口×ラウンド回数×平均消費額」です。どれかの数値を増やさない限りゴルフ場の市場規模は拡大しません。ゴルフ場に限らず、ゴルフ市場を図る基本はゴルフ人口です。

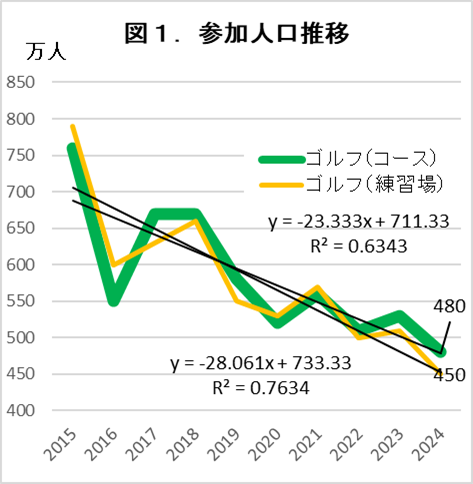

図1は直近10年間の推計ゴルフ人口の動きをまとめたものです。見てのとおりの推移です。グラフは上下しますが減少に歯止めがかかっていません。いろいろと取り組んできたはずのゴルフ振興対策の結果と判断せざるをえません。現状のままでは減少を止められない状況だと多くの関係者が思われると思います。

図2は1995年以降の長期トレンドを示しています。減少している点を指摘したいのではなくて、バブル前の時期はゴルフ練習場の人口がゴルフコース人口を上回っていました。ゴルフ人口が拡大する時期には練習人口が大きく増えています。ところが、現在は練習場人口がゴルフコース人口を下回っています。過去の事例ですが、ゴルフ人口増加の背景には、練習場人口が増えるといった底辺拡大の動きがあるのだと思います。それが今は見られません。ゴルフ振興のデザインは、第一にゴルファーの底辺を拡大することだと思います。プロゴルファーやトップマチュアの活躍は刺激にはなりますが、ゴルフ市場の拡大には一時的な効果しか期待できません。持続的な成長は、やはり底辺の拡大を第一義的に考え、取り組むべきです。

たぶん皆さんが同じことを考えていると思います。考えるべきはなぜそうした思いが機能しないのか?だと思います。英国の事例を見ると、R&Aは世界全体の視点で活動していますが、イングランドではゴルフ協会とゴルフ財団がハブとなって、PGAなどの他団体とゴルフ振興策を共有し、統合された活動を行っています。さて日本はと考えてしまいます。

さて、ゴルフ人口ですが本当に増やせますか? 少なくともゴルフ振興が叫ばれる中、検証としては、ゴルフ人口は増えていません。これはレジャー白書だけでなくスポーツ庁の調査でも、数字の差はあれすべて減少しています。では、現在実施している振興対策効果をどう判断するかですが、もはや減少は止められないか、減少幅を小さくしているという判断でしょうか? いやいや対策次第でゴルフ人口は増やせるという判断でしょうか? そもそもそうした現状認識が共通しているのか? その認識は業界内で共有されているのか? 日本のゴルフ業界に全体構想はあるのか?と考え込んでしまいます。ゴルフ人口は増えますか?

利用回数が増えれば市場規模は拡大する

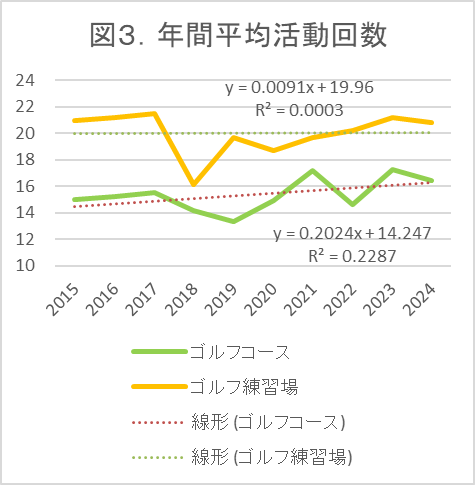

ゴルフの市場規模を決定する要因の一つが利用回数です。図3はレジャー白書のデータですが、ゴルフコースは、回数の増加が見られます。ただ練習場の利用回数はほぼ変化なしといってよい状況です。人口でも触れましたが、練習場での利用状況はマーケットの低迷感が感じられます。練習場業界の積極的な対策が求められます。

ゴルフコースについては、ゴルファーが年1回ラウンド回数を増やせばゴルフ人口の減少をカバーし、利用回数で見た場合の市場規模は拡大することになります。日本ゴルフ場経営者協会(NGK)がまとめている利用税から見たゴルフ場の利用者数が安定している原因としては、この利用回数の増加が挙げられます。ゴルフ振興対策の一つに、利用環境の改善でラウンド回数を増やす対策の効果が大きいと考えられます。ここにも工夫が求められます。またこの対策は一時的な措置ではなくて継続した環境整備が必要なことは言わずもがなです。プレー環境の整備は価格政策だけではありません。ゴルフ場の利用では高齢者の利用が注目されていますが、80歳を過ぎると運動回数が大きく減少するといわれます。体力的な問題が大きいと考えられますが、高齢者のプレー支援としては、9ホールのラウンドなど18ホールにこだわらないラウンド設定が早晩求められるようになるでしょう。また、女性ゴルファーの増加がマーケット的にも求められますが、女性を含め初心者のラウンド支援としては9ホール以下のゴルフプレーの商品化が必要です。課題はゴルフ場運営でのラウンドマネジメントとなります。

ゴルフ費用高額化の功罪?

ゴルフ費用の高額化が進んでいます。新型コロナ後のプレー需要の増加と最近のコスト高を反映してゴルフに対する消費金額が増えているようです。これは家計消費調査にも現れていますが、レジャー白書の数値にもこの傾向が見られます。

図4は最近のゴルフ費用の推移です。ここではゴルフコースも練習場でも費用の高額化が見られます。ゴルフコースは利用回数が増える傾向ですから費用の高額化を伴いますが、練習場は回数に顕著な変化が見られませんから、利用単価が確実に値上がりしていることが分かります。

業態的にはゴルフ場などサービス業は高付加価値産業で、人件費はコストですから最近の最低賃金の動きなどはコストアップ要因となります。コストをどう吸収するかが経営課題となります。

さらに、個人消費という面では可処分所得は減少傾向にあり、ゴルフ費用の高額化はゴルフ普及ではマイナス要因に働くと考えられます。ゴルファーの所得構造としては1000万円を挟む高額所得層で人口が多いのですが、300万円前後の層でも山が見られます。可処分所得という点では若年層で物価上昇に実質賃金が追いついていないという指摘があり、若者層対策では所得動向に関心を持たざるを得ない状況です。

ゴルフ市場規模

金額ベースでのゴルフ市場規模については速報で触れましたのでグラフの再掲載にとどめます。2020年の落ち込みから急速に回復し22年には19年実績を上回り、23年も続伸しましたが、24年は減額しています。

将来を予測する参加希望率の動き

ゴルフ人口の将来を占う上で参加希望率に期待を掛けますが、残念なことに参加希望率は減少を続けています。ゴルフコース、練習場とも似た傾向です。一般社会に向けたゴルフの魅力の発信が弱いのか、年を追うごとにゴルフに魅力を感じる希望者の率が下がっています。ここにこそプロゴルファーやトップアスリートの表現力、発信力が求められるところです。発信力という点では、ゴルフ番組が増えてはいますが、番組の見せ方、また動画配信でのゴルフの楽しさ、面白さといった魅力発信に期待がかかります。

参加率では、ゴルフ人口の減少を先に紹介しましたが、対象人口にアンケートでの参加率を掛けた結果が推計人口ですから、対象人口が減少してかつ参加率が低下していますから、実は参加率で感じる以上に人口が減少しています。ここで考えて欲しいのは、ゴルフ振興での指針で、ゴルフ人口にポイントを置くのか、参加率に焦点を当てるかです。ただ参加率の変化がなくても人口は減少するわけですから、マーケット的には人口に焦点を当てるべきだと思います。

まとめると、人口の減少に歯止めをけるには長期的な目標を設定した成長戦略を業界が持つ必要があり、その長期戦略を業界として共有する必要があり、中間目標値を設定して、定期的に数値で成果を評価して、実施計画に反映させるというKPIの設定と実施です。これはJGAが中期事業計画に盛り込んだものであり、後はその発想を実行に移すだけです。

データマーケティングの重要性がいわれて久しいのですが、重要なことはデータをどう生かすかです。人口減少社会という社会構造の変化の中では、過去の経験に頼るのではなくて、新しい状況に合わせた成長戦略を期待しています。