ゴルフ関係者に、今後のゴルフ場利用者数は増えると思うか?と聞くと、どんな結果になるでしょう。

ゴルフ人口は、スポーツ庁の「スポーツの実施状況等に関する世論調査」によると、2024年はゴルフコースでの実施率は5.4%です。2019年から2024年までの同実施率は、

2019年 7.1%

2020年 6.6%

2021年 6.2%

2022年 6.4%

2023年 5.5%

2024年 5.4%

と、新型コロナ感染症の影響からの反動からか2022年には実施率は上昇しましたが、翌23年には5.5%と落ち込みます。ゴルフ人口を考える上で人口減少社会となったことに加え、少子高齢化の進行は止まらず、最大の人口集団である団塊の世代すべてが、2024年には75歳以上の後期高齢者となりました。

ゴルフ人口のボリュームゾーンは団塊の世代が属する年齢層ですが、彼/彼女たちは2024年に全員が75歳以上の年代になりました。次のボリュームゾーンは団塊の世代ジュニア増ですが、2024年時点で50代前半の年代層です。人口、ラウンド数という量に関しては注目しなくてはいけない世代です。

ゴルフ場の利用者数は次の式で説明されます。

ゴルフ場利用者数 = ゴルフ人口 × ラウンド数(利用回数)

ゴルフ人口は増えると思いますか

まずゴルフ人口ですが、増加への期待は大きいのですが、具体的な成果は未だ見えていません。どの調査でも実施(参加)率は減少が続き、歯止めがかかりません。増やしたいのであれば、数打てば当たるといった対策ではなくて、この対策がこの結果につながるという因果関係の説明がどうしても欲しくなります。ただ、これは強欲な話です。絶対成功なんて対策があればすでに実施されているはずです。

まず考えることは、実施した対策の成果をどのような方法で測るかです。個人的には、対策効果の測定は、スポーツ庁などの調査結果でゴルフへの需要を計る方法が現状最適だと思います。同調査はアンケート調査ですから、細かな部分では誤差が生じますがゴルフ人口全体の量を計るには4万人のアンケート調査の精度は十分に高いのです。ゴルフ実施者だけのサンプル数も2024(令和6)年調査ではゴルフコースが2153、ゴルフ練習場等が1731です。統計的には、このサンプル数で示される推計人口の誤差は、一般的な95%の信頼水準で標本誤差は±2.0%と考えられます。

2024年の推計ゴルフ人口は505万人ですから、誤差10万人となります。95%の確率で495万人から515万人の中にゴルフ人口は収まるはずです。統計的にはこれが常識的な結論です。ゴルフ練習場は406万人と推計され、誤差は2.35%となりますから、396.5万人から415.5万人の幅に収まるはずです。成果評価で、この程度の誤差を問題視しますか?少なくとも同じ調査の継続ですから、時系列での分析として使えます。

ただし、調査項目を細分化すると対象のサンプル数が少なくなりますから、間違いなく誤差は大きくなります。誤差を5%程度(一般的にはこの程度の誤差は容認しています)と考えれば性別、年齢層別くらいまでは深掘りできます。

ゴルフ場利用者数は今後も順調だと思いますか

ゴルフ産業としての最大の課題は、今後のゴルフ場の利用者数が推移するかといってよいと思います。先ほどの式にあるように、ゴルフ人口が増えれば、ゴルファーのラウンド数に変化がなくても利用者数は増えます。平均のラウンド数が増えれば、結果は同じです。利用者数が減るという悪夢からは解放されます。

ゴルフ実施率の減少に加えて、日本は人口減少社会という社会構造の大きな変化が起きています。さらに少子化は将来の潜在需要が縮小すると考えるのが順当な思考だと思います。

この話では、ゴルファーのラウンド回数を増やせばいいのだという意見もあります。事実、この間のゴルフ人口の減少に比してゴルフ場の利用者数は人口減少ほどの変化は見られません。75歳以上の高齢者の利用が全体の数(利用者数)を引っ張っているという評価がほとんどだと思います。

ただそろそろ考えておかなくてはいけない条件として、団塊の世代が2024年に全員が75歳以上の年齢層に移ったことです。今回のスポーツ庁の調査では70歳以上のゴルフコース実施率が8.4%と10年刻みの年齢層でみた実施率は最も高かったわけですが、最大のボリュームゾーンである団塊の世代が後期高齢者となりました。JGAのホームページにも掲載されていますが、スウェーデンの報告には『ゴルフが命を救う?スウェーデンのゴルフプレイヤーの死亡率減少』運動を習慣とする人は運動をしない人より5年長生きするとされています。また、厚生労働省やWHOは健康増進に運動を推奨しています。厚労省の狙いは運動の習慣化による健康寿命の延伸です。今後のゴルフ業界を占うキーワードの一つがこの健康寿命とスポーツの習慣化です。ここにどうやってゴルフを入れ込むかが業界のテーマです。

スウェーデンの報告書は、高齢化対策として生かされるべきです。ところが、私も70歳の大台になってしまいましたが、高齢者の健康と運動についていろいろ調べていると、高齢化は死との共存だなと思うわけです。持病はあってもまだ健康の部類ですが、周りで知り合いがポツポツとなくなります。

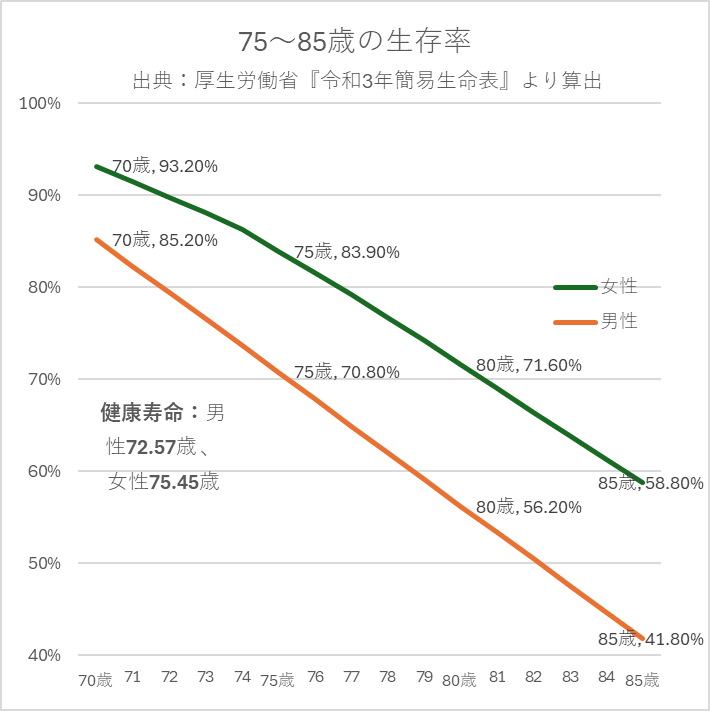

厚生労働省の資料に簡易生命表という統計資料があります。簡易生命表は、各年齢での平均余命や死亡率、死因分析がまとめられているものです。この表から、高齢者の生存率を表にしたのが次のグラフです。

周りはまだまだ元気な人ばかりで、表の数字を見てビックリです。私の属する70代前半は80%前後の生存率と高いのですが、75歳になると男性は70.8%に低下し、80歳になると56.2%と4割以上の同年齢者が亡くなっています。85歳になると生存率が41.8%に半減します。女性はもっと元気ですが、同じようなカーブを描きます。この数字を考慮する必要があります。75歳を過ぎてもゴルフを思う存分楽しんでいただきたいのですが、健康という現実と向き合うことにもなります。近い将来のマーケットを考えるなら業界は、9ホールのラウンドなどの普及、Tee It Forwordなどの推進で、高齢者だけでなく、非力な女性や初心者に対して、体力に合わせたゴルフの提案を考えなければいけない状況になっています。

また、各ゴルファーのラウンド数を増やしたいのであれば、年齢層別、性別のニーズやウォンツに合わせたきめ細かな対策が求められています。

ゴルフ場の利用者数については、一般社団法人ゴルフ場経営者協会(NGK)が毎年発表していますが、新型コロナ感染症のパンデミックを機に、速報値が毎月発表されています。NGKは短観として毎月の状況をまとめています。JGAもNGKのデータをホームページで掲載しています。NGKは一覧表、JGAは説明がなくてグラフが表示されているだけです。これで見える化が十分かなと思ってしまうのは私だけですかね。

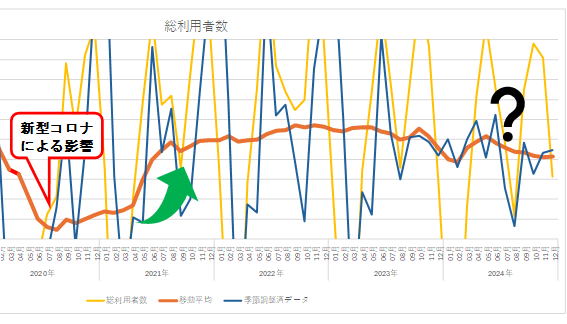

一般的な時系列分析でトレンドや季節変動をグラフにしました。同じ内容の記事を2024年5月に掲載しましたが、改めて最新のデータから2019年から2024年12月までを分析結果が次のグラフです。

気になるのは利用者の傾向(トレンド)が2021年には新型コロナの影響から急激に回復し、2022年までは弱含みですが増加傾向にありました。ところが、2023年の中期頃から減少傾向が読み取れる動きになっています。各地区連盟から2025年1~3月の利用者数が発表されています。今冬は天候不順から利用者の減少が報告されています。ゴルフは野外スポーツで天候の影響を強く受けますが、好天に恵まれれば利用を増やす方向にマーケットは動きます。これは季節要因として別途分析するわけです。改めて分析結果を記事にしますが、ここでは赤の移動平均のグラフの動きに注目してください。なんとなく下降気味に見えます。青色の季節変動調整済みのゴルフの上下のブレ幅が小さくなっています。この時点での分析は、2023年中期以降利用者数が減少傾向にあり、かつ季節的利用のブレは少なくなり安定しているとなります。参考:

ゴルフ場の利用者数が頭打ちになる、減少傾向が出たとなると、マーケット戦略はどうなるか。たぶん、シェアが注目されるのだと思います。パイが一定、縮小するとなると優勝劣敗はシェアに現れます。これから、どうなるのかな。

ま、ここから現場の声が取り込まれて総合的な分析結果が出る、このようなマーケティング会社が出てこないかな。もちろん団体がやってもいい。