喜田任紀

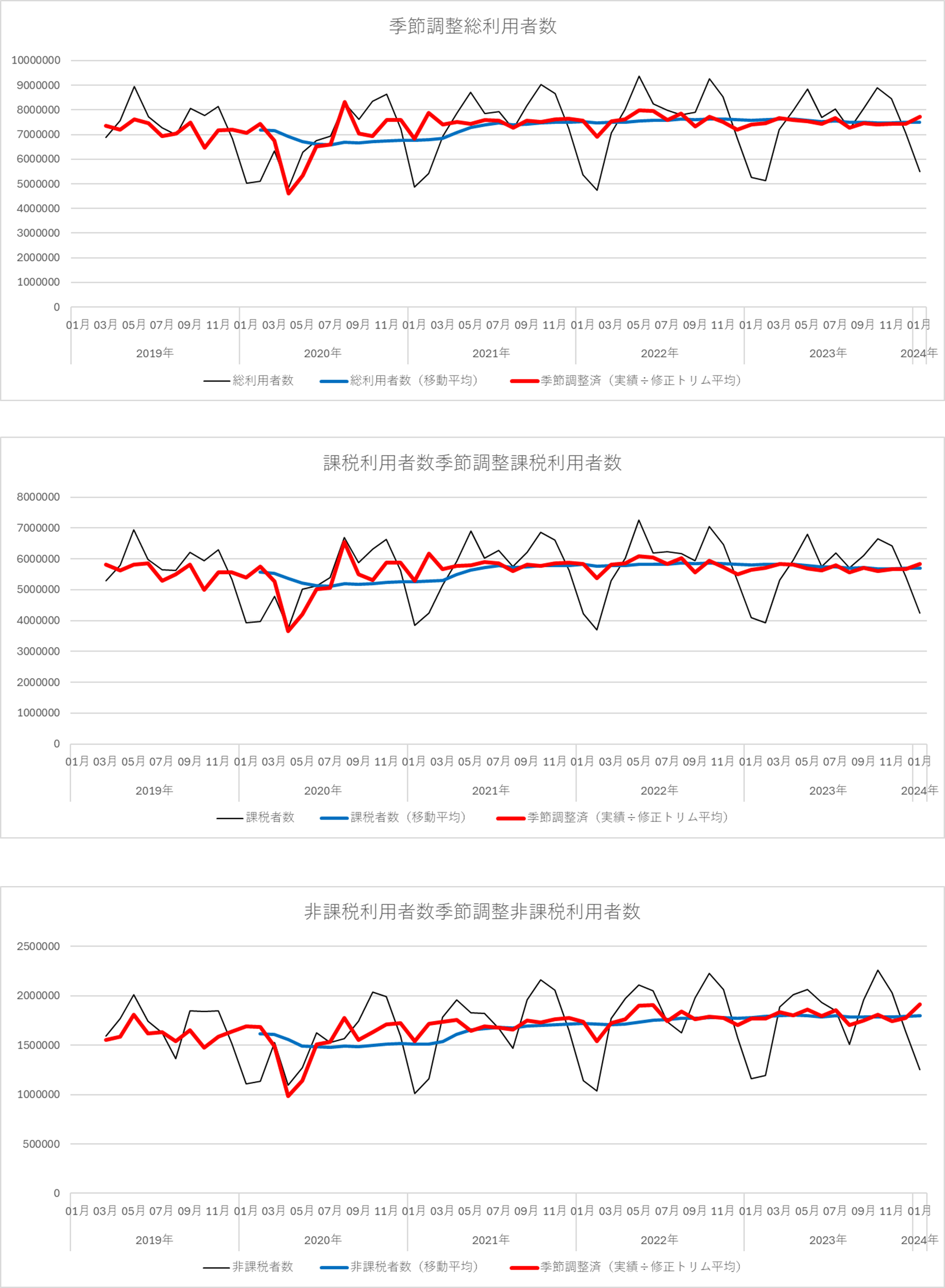

日本ゴルフ場経営者協会(NGK)から発表されている最新のゴルフ場利用税からみた2024年1月までの月別のゴルフ場利用者数(速報値)の動きをグラフにまとめました。利用税から見た利用者数は、都道府県からの発表が実際の集計月より1カ月遅れて発表されます。集計はタイムラグをなくすために、発表月ではなくて実施月でまとめてあります。なお、発表されている数値は速報値ですから、後日修正がはいる可能性があります。

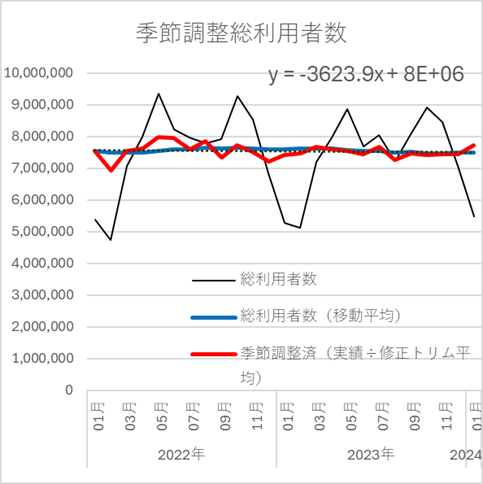

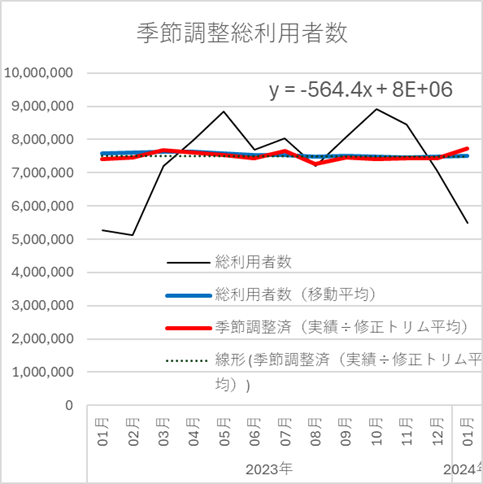

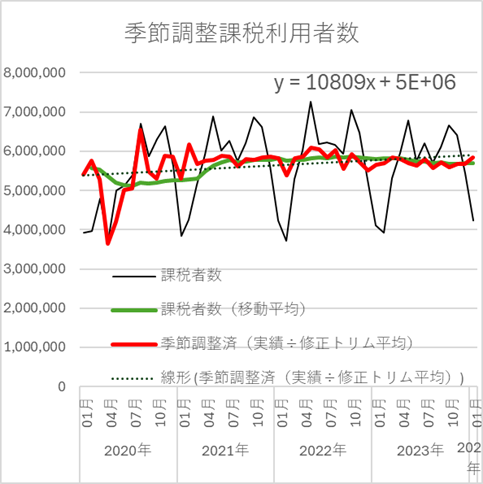

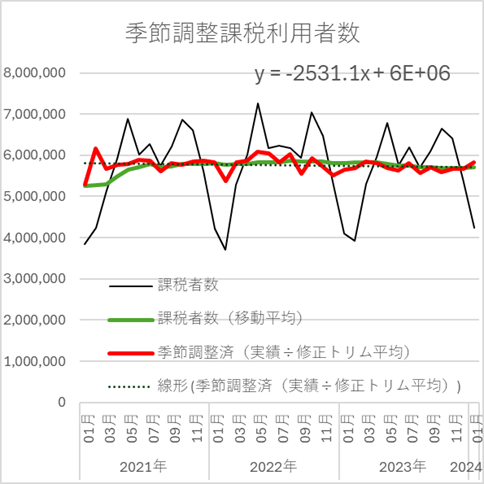

グラフに表示している数値は月別の速報値と、速報値を過去12カ月の平均値で示したのが移動平均値(例:2024年1月の数値は2023年2月~24年1月の平均)と季節的な変動を取り除いて平準化した季節調整済の数値をグラフにしたものです。

政府の経済統計などで使われている手法で、私はEXCELでチマチマと計算しましたが、米国商務省から季節調整アプリケーション、X-13ARIMA-SEATSが https://www.census.gov/data/software/x13as.html からが入手できます。関心のある方はトライしてください。

黒色の折れ線グラフは集計された毎月の速報値です。私たちがよく目にする、冬場に利用者数は落ち込み、暖かくなるにつれ5月、6月、7月と利用者数は増え、夏場にやや数を落とし、秋に増えて寒くなる時期に減少するという季節パターンが分かると思います。

青色のグラフが12カ月累計の移動平均値です。速報値の凸凹を均して標準化した数字です。こうすることで、傾向が読み取れるというわけです。

赤色のグラフは、各月の数字から季節変動値を取り除く調整をした数値をグラフにしたものです。速報値と比較すれば、利用者数が多い月は下方修正され、少ない月は上方修正された動きになっていることが分かると思います。当該月の天候要因など季節性を取り除いたらこういう数字ですというわけです。この三つの折れ線を見ると、新型コロナの影響が現れた2020年第一四半期の落ち込みと第二四半期の急増が説明されているのです。2020年第四四半期から21年の第一四半期は例年を上回る利用者数でしたが、その後は安定した状況が訪れ、特に23年は大きな波はなかったという利用者数の動きです。

ただ、気になっているのは23年秋頃から利用者数が頭打ちになり、地域によっては減少するという報告を聞くようになっています。しかしグラフからは減少の兆候は読み取れません。

課税利用者数も非課税利用者数も同じような傾向が読み取れます。

もう少し詳しく見ていきます。

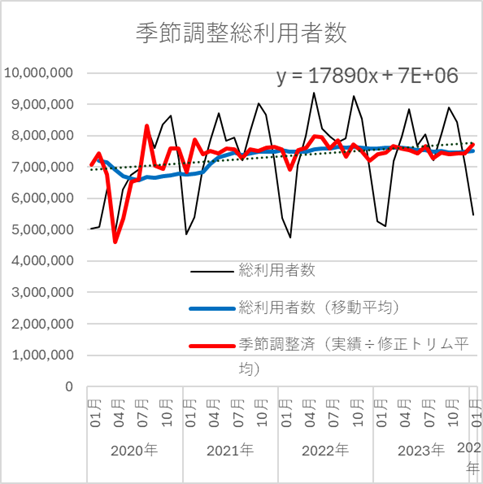

- 2020年以降4年間の動き

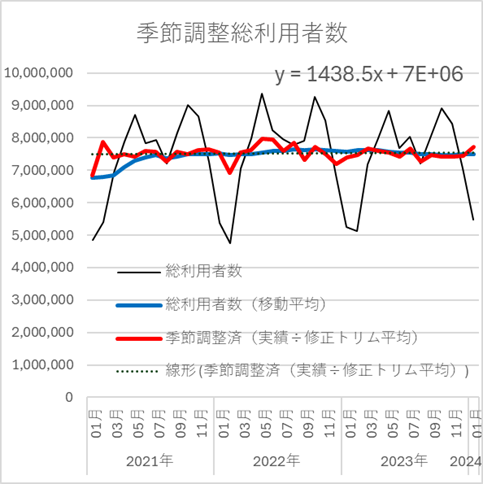

2020年以降の4年間の動きは利用者数が増加傾向にありますが、21年以降について対象期間を短くしてみると、いま起きている状況が見えてきます。

数式(y=ax+b)を示していますが、2020年以降は定数のaの数値が17890ですが、2021年以降は1438.5に、22年以降は-3623.9とプラスからマイナスに変化し、23年以降は-564.4です。定数aは傾きを示しています(数学のおさらいです)が、2022年以降は減少傾向にあったわけです。23年以降の減少傾向は修正されていますが増加には転じていません。マイナスにはなっていますが大きな変化ではありませんから、安定した利用者状況に特別な事態が起きているわけではありませんが、安定か停滞かの判断は微妙です。これは今後の利用者数の動きに注視すべきとなりなす。

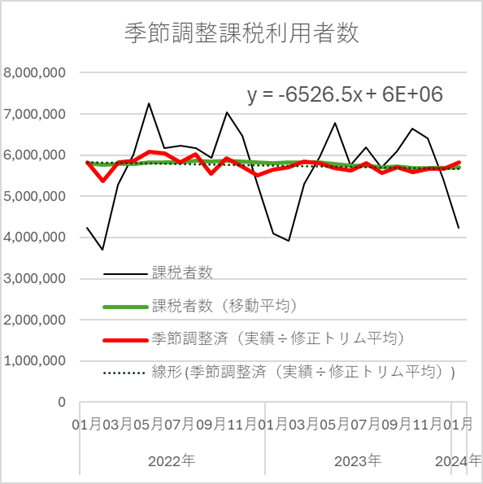

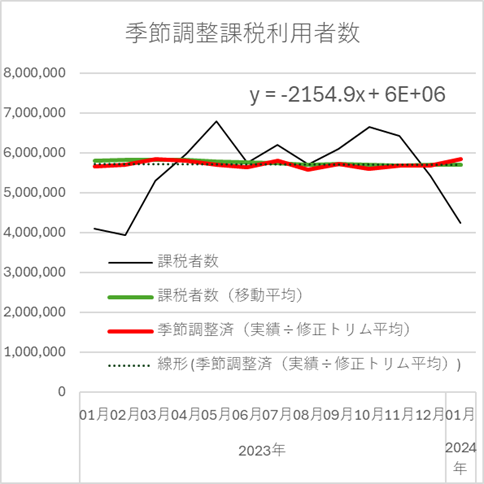

- 課税利用者の動き

同様に課税利用者の利用は、2020年以降はaの値がプラスの10809でしたが、2021年以降はマイナス2531.1と全体で動きより1年早く変化が起きています。22年以降では-6526.5と傾きは右肩下がりを強めていますが、23年以降は-2154.9と傾きはマイナスですが緩やかになっています。課税利用者は69歳以下のゴルファーですが、傾向としては減少傾向が続いていることになります。少なくともこの年齢層での利用状況を調査して対策を打つ必要があるはずです。高齢者の利用が増えてはいますが、69歳以下の世代が利用者全体の77%、4分の3以上を占めており、この非課税利用者の数が減ることは、全体の利用者数に強く影響します。

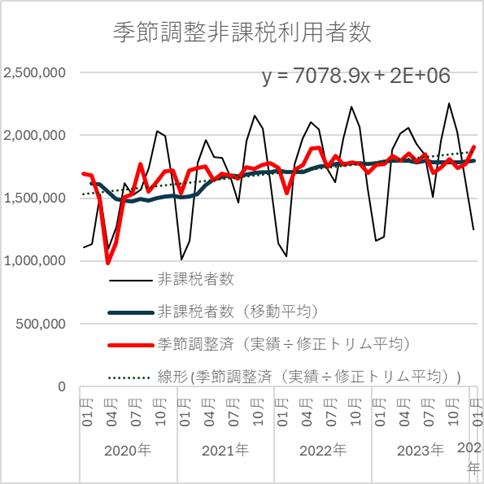

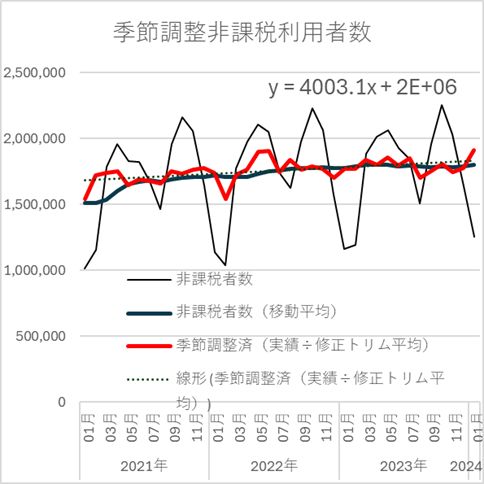

- 高齢者を中心とした非課税利用者の動き

ゴルフ場の利用者数が安定的に推移している理由の一つに高齢者の利用が増えていることが挙げられます。弱含みの課税利用者数の動きに対して非課税利用者数は年々増加しています。ただし今後いつまでこの状況が続くのかは不透明です。何年後かには増加は頭打ちになり、減少へと転じることが予想されます。

総務省は発表によると2023年9月時点の集計では1950年以降初めて65歳以上の人口が前年の人口を下回っています(参照:https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics138.pdf)。高齢者の人口も減少するのです。これは日本社会が人口減少社会へと構造的な変化を起こしていますが、増える高齢者も減少するのです。年を重ねるごとにどれだけ生き残っているかという面白いデータもあります。そして80歳を超えると運動(スポーツ)への参加は減少します。ゴルファーの高齢化がいわれますが、ゴルフは高齢者でも続けられるスポーツであるという証明でもありますが、スウェーデンでの調査ではゴルファーは運動をしない人より5年長生きだという調査結果もあります。ノルウェーの認知症対策にゴルフは有効という方向もあります。ゴルフは長生きの秘訣?といってもWHOや厚生労働省が指摘するように継続した運動が健康維持に効果が高い=ゴルフは高齢者での続けられる運動 — だから、健康だからゴルフができる、ゴルフをしているから健康が維持できるという関係が成立するわけです。

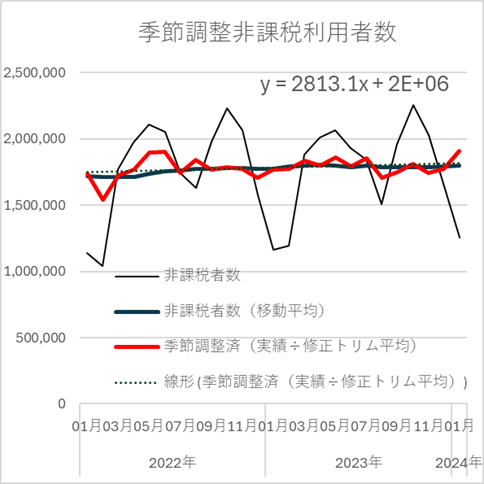

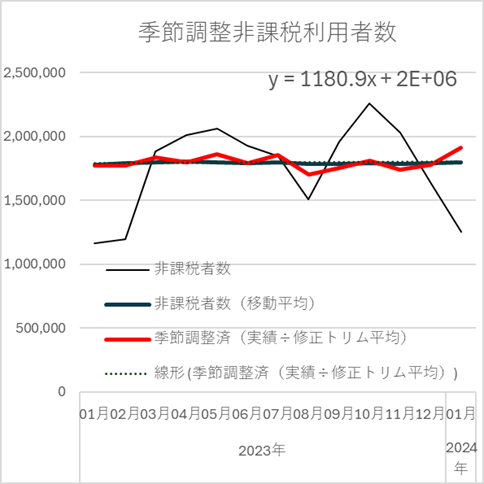

話を利用者動向に戻します。非課税利用者数は、2020年以降の定数aは7078.9で、21年以降が4003.1、22年以降は2813.1、23年以降は1180.9とすべてプラスです。高齢者の利用傾向は継続しています。が、aの値は小さくなっています。増加傾向は緩やかに縮小していることになります。総務省の資料にあるように高齢者人口が減少に転じたことで、高齢者の利用数も減少することが十分考えられます。非課税利用者の数を減らさない対策は、どれだけ長くゴルフを続けられるか、利用回数を増やす対策があるかという二点に絞られます。これはゴルフ(場)を提供する側の業界の課題です。個別の取り組みではなくて、ゴルフ場やゴルフ練習場、ゴルフ用品メーカーといった業界が連携して、ゴルフを続けられる環境整備が重要になります。こうしたゴルフができる、続けられる環境整備は、ゴルフへのアクセスを改善することになるはずですから、新規ゴルファーの獲得や休眠ゴルファーの掘り起こしにもつながるはずです。

- ゴルフ人口と利用者数の関係

果たして利用者数は今後どう推移するのでしょうか。

利用者数は、ゴルフ人口×利用回数で説明されます。基本はゴルフ人口で、スポーツ庁の調査だけでなくゴルフ人口の把握は基本、アンケート調査ですから、参加率を求めて体調人口に掛けてゴルフ人口を算出するしか方法はなく、人口が減少している状況では、参加率が変わらなければゴルフ人口は減少します。そう考えると、ゴルフ人口の増加は結構ハードルの高い課題といえます。

人口が減る中では、市場規模という視点からは付加的な要因である利用回数(ラウンド数)に注目することになります。ラウンド回数は、ゴルファーの費用負担能力や利用時間(1日は24時間で不変です)という課題がありますが手は打てそうです。そのためのプレーしやすい環境整備が必要なことはお分かりだと思います。どうすればゴルファーはラウンド回数をふやしてくれるか、この議論は現状維持では解決できないと思います。どんなイノベーションが起こせるか、ゴルフ業界に求められている課題といえます。こんなことは、単独のゴルフ場やメーカーだけで実現できるはずはありません。

高齢者の話に戻りますが、日本人の平均年齢は男性で81歳です。健康寿命は73歳くらいです。当面の課題は健康寿命をどれだけ平均年齢に近づけられるかですが、ゴルフはこの課題解決に有効だという点をもっと認知されるようにすべきではないでしょうか。もちろんゴルフができる環境整備を行いながらです。